© LAV

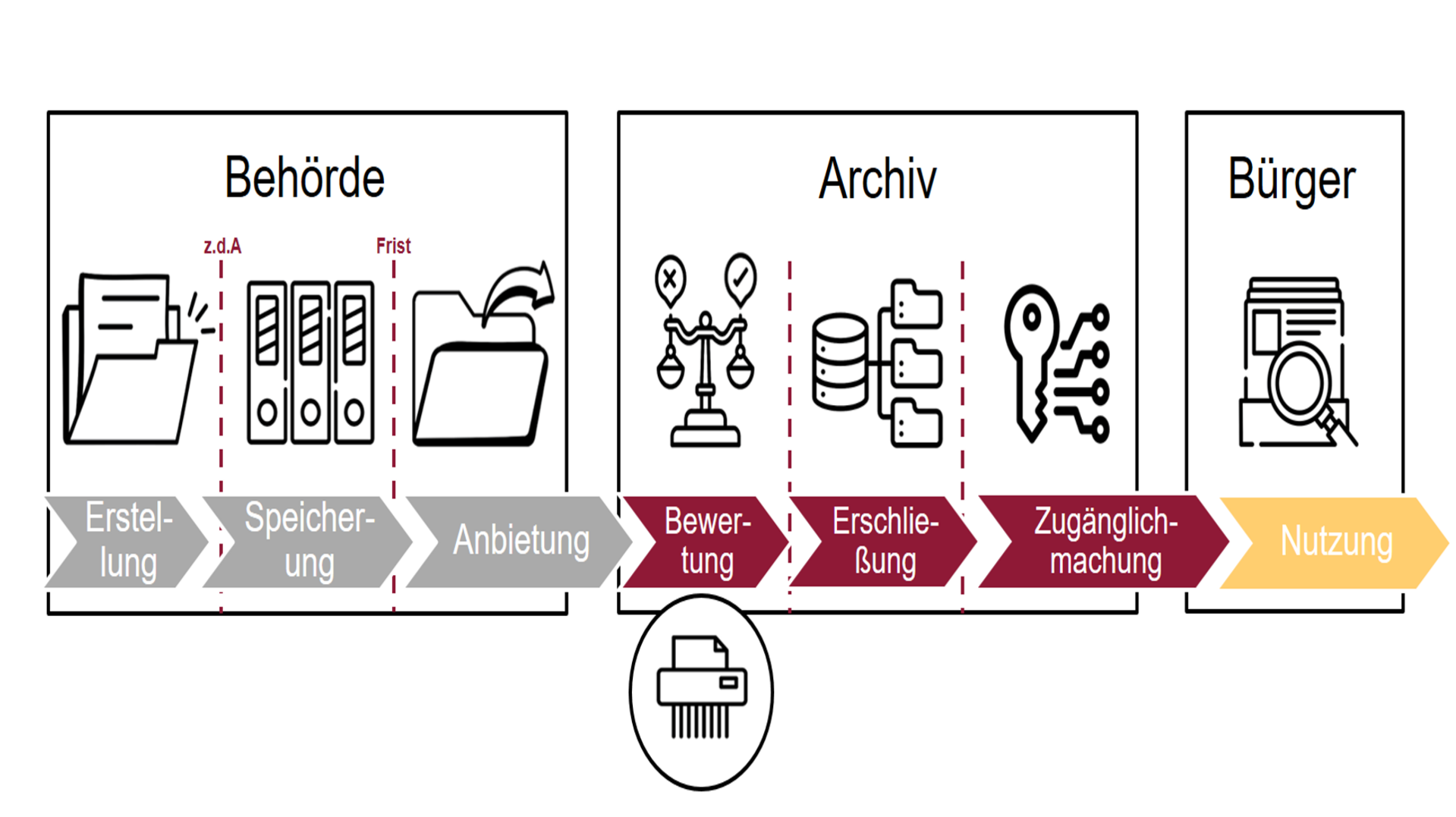

Akten durchlaufen während ihrer Existenz mehrere „Lebensphasen“ von der Entstehung bis zu ihrer Vernichtung oder Archivierung. In Akten sind alle analogen bzw. elektronischen Dokumente zu einer spezifischen Geschäftstätigkeit einer Behörde geordnet zusammengeführt. Die Gesamtheit der Akten bilden das Schriftgut einer Verwaltung.

Eine effiziente und systematische Kontrolle der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut wird als Schriftgutverwaltung oder Records Management bezeichnet. Dies schließt alle Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Informationen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten mit ein. Die Notwendigkeit eines geregelten Records Managements lässt sich in den drei wesentlichen Schlagworten „Nachhaltigkeit“, „Wirtschaftlichkeit“ und „Rechtssicherheit“ zusammenfassen.

Sie ist in zwei internationalen Normen geregelt: Der (DIN) ISO 15 489-1 Information und Dokumentation – Schriftgutverwaltung, welche die Grundsätze und Verfahren für eine strukturierte Schriftgutverwaltung beschreibt und internationale Standards für Records Management festlegt. Die DIN ISO 23081-1 ergänzt diese Norm um Vorgaben zu Metadaten für die Verwaltung von Schriftgut.

Während die DIN-Normen vor allem normative Rahmenbedingungen und Grundsätze für die Verwaltung von Unterlagen liefern, konzentriert sich der KGSt-Aktenplan 2020 der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement auf die konkrete organisatorische Umsetzung in kommunalen Verwaltungen. Er stellt ein praxisorientiertes Ordnungssystem dar und definiert eine Struktur zur systematischen Ablage und Verwaltung von Dokumenten und Vorgängen sowie beispielhafte Aufbewahrungsfristen.

Durch die Anwendung dieser Normen wird sichergestellt, dass die Verwaltung von Unterlagen und Informationen strukturiert, nachvollziehbar und effizient erfolgt. Zudem gewährleistet die Einhaltung definierter Standards die Authentizität, Integrität, Benutzbarkeit und Zuverlässigkeit der Unterlagen, was sowohl die Transparenz als auch die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen stärkt und letztlich zur Rechtssicherheit der Verwaltung beiträgt.

Als Unterlagen definiert das Landesarchivgesetz alle Arten von Informationen, die bei öffentlichen Stellen anfallen, unabhängig von ihrem Trägermaterial. Dies schließt neben schriftlichen Dokumenten auch Bild- und Tonmaterialien sowie Karten, Pläne, Siegel und Fotos mit ein, sowohl in analoger als auch in digitaler Form. Nach der Erstellung werden diese Unterlagen im Rahmen des Dienstbetriebs genutzt. Sobald sie nicht mehr benötigt werden und die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind – in der Regel betragen diese 30 Jahre – sind sie dem Archiv anzubieten.

Bei einem Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag obliegt die Zuständigkeit für die archivischen Aufgaben der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz.

Wenn Schriftgut abschließend bearbeitet und für die Aufgaben der öffentlichen Stelle nicht mehr benötigt wird, muss es von dieser eigenverantwortlich ausgesondert werden. Es wird dem zuständigen Archiv angeboten bzw. im Falle einer unbefristeten Kassationsgenehmigung, die ausschließlich das zuständige Archiv erteilen kann, vernichtet.

Die Anbietung von Unterlagen öffentlicher Stellen an die Landesarchivverwaltung ist in § 7 LArchG geregelt. Diese Pflicht zur Anbietung umfasst alle Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Dazu zählen auch Unterlagen, die aus Gründen der Geheimhaltungspflicht, eines Amts- oder Berufsgeheimnisses oder wegen besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geheim zu halten sind.

Die Anbietungspflicht dient der Verhinderung unrechtmäßiger Vernichtungsaktionen, der Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen und einer sparsamen Mittelbewirtschaftung. Um den Zeitpunkt der Anbietung von Akten zu bestimmen, sind Kenntnisse über die entsprechenden Aufbewahrungsfristen von zentraler Bedeutung. Diese sind oft gesetzlich geregelt oder resultieren aus anderen rechtlichen Vorgaben. Wo keine konkreten Vorgaben existieren, bietet der Fristenkatalog der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) eine nützliche Orientierung. Aufbewahrungsfristen sollten daher für alle Aktengruppen im Aktenplan festgelegt und regelmäßig überprüft werden.

Erst nach Ablauf der gesetzlichen oder anderweitig für die Verwaltung ermittelten Aufbewahrungsfristen darf nicht archivwürdig eingestuftes Schriftgut vernichtet werden.

In einer Handreichung über die Anbietung von Unterlagen hat die Landesarchivverwaltung eine Übersicht über anzubietende und nicht oder nur in Auswahl anzubietende Unterlagen zusammengestellt. Die Vernichtung von Unterlagen ohne Genehmigung stellt einen Verwahrungsbruch nach § 133 StGB dar.

Die Archivierung von Dokumenten betrifft sowohl die analoge als auch die elektronische Aktenführung.

Nach § 2 des Landesarchivgesetzes Rheinland-Pfalz (LArchG) sind die Kreise und Kommunen verpflichtet, die Archivierung der bei ihnen anfallenden Unterlagen nach den archivgesetzlich vorgegebenen Grundsätzen zu regeln. Sie können dazu eigene oder gemeinsam mit anderen Kommunen betriebene Archive unterhalten.

Die Pflicht der Behörden zur Aufbewahrung ihres Verwaltungsschriftgutes endet nach Ablauf der festgelegten Aufbewahrungsfristen. Im Anschluss sind die Unterlagen dem Archiv zur Feststellung der Archivwürdigkeit (Bewertung) anzubieten. Dokumente, die nicht archivwürdig sind, werden durch die Behörde vernichtet. Archivwürdige Unterlagen hingegen müssen dem zuständigen Archiv übergeben werden, damit sie dauerhaft aufbewahrt und zugänglich bleiben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass wichtige Verwaltungsunterlagen auch in Zukunft nachvollziehbar und abrufbar bleiben – die Archive sind damit das Gedächtnis der Kommunen.

Die Verzeichnung und Klassifizierung des Schriftgutes, d. h. der zukünftigen Archivbestände, erfolgt i.d.R. mittels einer Archivsoftware, die die Erstellung von Findbüchern und die Erfassung von Indexbegriffen ermöglicht. Zur besseren Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die Bestände nach einer Tektonik zu gliedern.

Das Archivgut wird in klimatisch kontrollierten Magazinen gelagert, die den Standards der einschlägigen DIN ISO-Normen entsprechen sollten. Die Lagerbedingungen richten sich nach den Anforderungen des jeweiligen Materials. Die Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut sowie an die Planung und den Bau von Archiven sind u. a. in den Normen DIN ISO 11799, DIN 67700 und EN 16893 beschrieben.

Da alle Trägermaterialien, z.B. Papierakten und Fotos, einem natürlichen Zerfallsprozess unterliegen, ist auch die Bestandserhaltung Teil der Archivarbeit. Ziel der Bestandserhaltung ist es, Kulturgut – soweit technisch möglich – dauerhaft im Original zu erhalten. Bei stark zersetztem Material kann die Digitalisierung eine notwendige Maßnahme sein, um den Inhalt dauerhaft zu sichern und die Zugänglichkeit der Informationen zu gewährleisten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Archivpflege in den Landesarchiven stehen den Kommunen jederzeit bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Archivierungsauftrags zur Seite.

Die Nutzung von Archivgut ist eine der zentralen Aufgaben öffentlicher Archive und dient der Transparenz sowie der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Teilhabe. Sie ist im Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (§ 3, § 4 LArchG) geregelt. Nach diesen Vorschriften steht Archivgut grundsätzlich allen Interessierten offen, sofern keine Schutzfristen (Sperrfristen), Geheimhaltungsauflagen (Verschlusssachen) und bestandserhalterische Gründe einer Nutzung entgegenstehen.

Die Einsichtnahme in Archivgut erfolgt in der Regel vor Ort im Lesesaal des jeweiligen Archivs während festgelegten Öffnungszeiten. Archive sind verpflichtet, hierfür geeignete Räumlichkeiten bereitzustellen. Neben der Einsichtnahme können Nutzerinnen und Nutzer zudem Anfragen an die Archivmitarbeitenden stellen, welche auf relevante Bestände hinweisen. Auch kann das Archiv auf Antrag Reproduktionen anfertigen. Da dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist, wird eine Gebührenordnung empfohlen.

Zu den Nutzerinnen und Nutzer gehören neben Privatpersonen und Forschungseinrichtungen auch die abgabepflichtigen Behörden, die für die Bewältigung ihrer Fachaufgaben oder für ihre Öffentlichkeitsarbeit auf ihre abgegebenen Unterlagen zurückgreifen können.

Fragen der Zugänglichkeit und des Nutzungsverfahrens regelt detailliert eine Benutzungsverordnung. Darin ist u. a. festgelegt, ob Originale, Reproduktionen oder Ersatzmedien, wie z. B. Digitalisate, vorgelegt werden. Dies erleichtert die Kommunikation und macht den Benutzungsvorgang transparent.

Um den Zugang zu erleichtern und die Recherche zu beschleunigen, können bestimmte Archivalien digitalisiert und online bereitgestellt werden. Eine Digitalisierungsstrategie ist hierbei zu empfehlen, da der online-Zugriff rechtlichen Einschränkungen unterliegen kann, die sich aus dem Urheberrecht oder dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht ableiten. Dies muss bei der Digitalisierung berücksichtigt werden.

Das Benutzungsverfahren der LAV können Sie hier einsehen.

Weber, Matthias (Hrsg.): Records Management nach ISO 15489. Einführung und Anleitung, Berlin/Wien/Zürich 2018

Akte, Vorgang und Vermerk – Ein kurzer Leitfaden zur Vorgangsbearbeitung und Schriftgutverwaltung des Marchivum (siehe hier)

Handreichung zu Aufbewahrungsfristen der EVA. E-Verwaltungsarbeit in NRW

Handreichungen des Bundesarchivs zur Schriftgut- und Informationsverwaltung

Kurzübersicht und Zusammenfassung zum Records Management‘

Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit der Verwaltung innovativ